2025年10月23日,中国地质大学(武汉)湖北巴东地质灾害国家野外科学观测研究站举办2025年科技论文报告会,站内师生代表齐聚会场,围绕地质灾害防控、岩土体工程特性、区域构造演化等前沿方向,集中展示了一批兼具理论创新与应用价值的科创成果。

图1 站内五位教授听取学生汇报

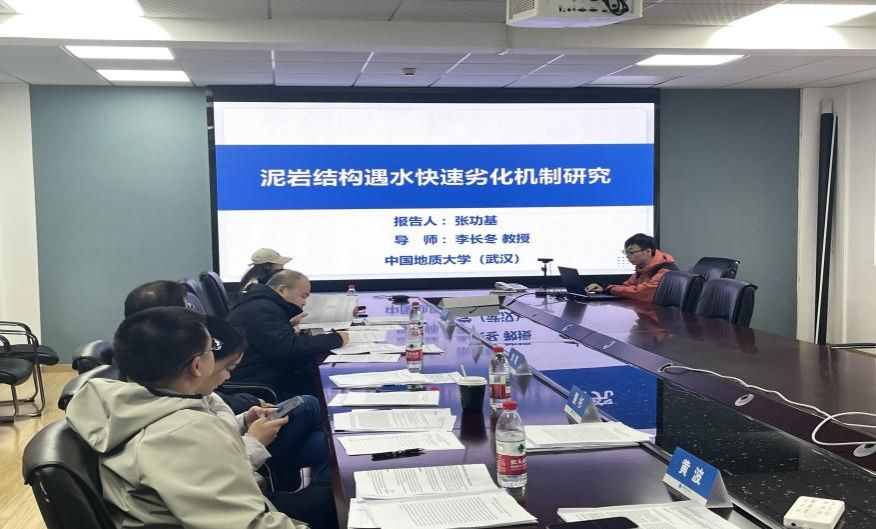

本届科报会涵盖了从技术创新到实际工程应用的多个维度,共计20位报告人分享了他们的前沿成果。其中,黄胤焜团队汇报《Bootstrap-MLE方法在滑坡失效时间预测中的比较分析》,通过对比不同运动模式的适配性,为滑坡时间预警提供了更精准的量化方法。覃子怡团队围绕“华北克拉通南缘鲁山地区中-新太古代TTG片麻岩”开展研究,厘清其成因与大地构造意义,为华北克拉通早期演化研究补充了新证据。董傲男团队基于迁移学习技术,提出“数据稀缺地震区域滑坡易发性评价方法”,破解了震后地质数据不足导致的风险评估难题。张功基团队开展《泥岩结构遇水快速劣化机制研究》,揭示了泥岩水理作用下的微观结构演化规律,为边坡、隧道等工程的水害防控提供理论支撑。

图2 学生汇报科技论文成果

图3 学生汇报科技论文成果

汇报环节结束后,参会师生围绕“技术落地可行性”“野外观测数据衔接”等话题展开研讨。评委们指出,需进一步将室内试验成果与巴东野外观测站的长期监测数据结合,强化成果在三峡库区等地质灾害高风险区域的应用适配性。青年研究者则聚焦方法优化,提出“多技术融合的滑坡预警体系”等协作研究方向。在互动环节,与会师生争相提问,思维碰撞出的火花频现。从技术细节到应用前景,从理论瓶颈到未来方向,提问者角度犀利,报告人应答机敏,将现场浓厚的学术探索氛围一次次推向高潮。

图4 教授们与学生研讨

作为国家级地质灾害观测平台,湖北巴东地质灾害野外观测站长期聚焦“地质灾害形成机理-监测预警-防控技术”全链条研究。本次报告会不仅是站内科创成果的阶段性总结,更明确了后续方向:将持续以野外观测数据为核心,推动地质科创成果向“可落地、可推广”的防灾技术转化,为长江经济带地质安全保障提供科技支撑。

至此,本次科报会圆满结束。会议汇集了多项前沿研究成果,促进了跨学科的深入交流,达成了预期的学术目标。与会者纷纷表示收获颇丰,并期待未来能有更多此类高质量的学术活动,持续推动领域内的协同创新与合。

图5 师生合影留念